塩辛とは何か?

塩辛は、魚介類の内臓や身を塩漬けにして、熟成させたもので、実にさまざまな種類があります。奈良時代にはすでに食べられており、万葉集の歌にも読まれているほど。市販品も多く出回っているからこそ、手づくりにすることで付加価値が高まります。日本全国で食べられています珍味です。

塩辛の中でも、全国的に最もポピュラーなのが「イカの塩辛」です。どんなイカでも作れますが、冬が旬のスルメイカを使うと、肝が大きく身も厚いでのでおいしく作ることができます。今回のレシピの塩分量である4.5~5%は、旬のスルメイカを使った時の目安です。肝がやせている時などは塩分の調節が必要ですし、塩の種類によっても変わるのでお好みで。また、塩分を控えめにすると日持ちはしませんが、野菜とバター炒めにするなど使い方のバリエーションが広がります。

塩辛には、どんな種類がある?

【白造り】

イカの皮をむいて作ることによって、白っぽい色に仕上げる塩辛です。身に隠し包丁を入れることで、味のなじみを早くします。

【赤造り】

イカの皮をむかずに塩辛にすることで、仕上がりの色が赤っぽくなります。

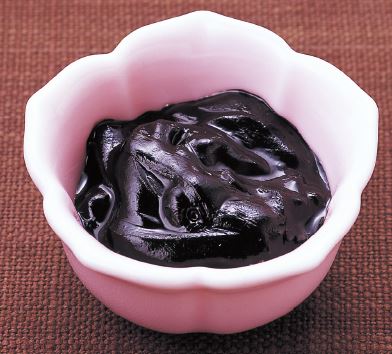

【黒作り】

イカスミを加えているので、真っ黒い色なのが特徴です。イカスミのコクと風味が加わることで、白造りとはまた違った味わいに。

【ワタを塩漬けにして料理に活用することも!】

スルメイカの肝を、一週間ほど塩漬けにしておき、それを漉して細切りのイカ上身を和えれば、即席の塩辛ができます。

■参考資料:「珍味」の料理(旭屋出版)