なれずしとは

「熟れずし」「馴れずし」「馴鮓」とも書きます。塩をした魚介を米と一緒に漬け込み、重石にして自然発酵させた魚の漬けもので、奈良時代に食べられていた記憶も残っています。代表的なものは、琵琶湖周辺で作られる鮒ずしや、鮎ずし。こちらの記事では、金沢名物のからぶずしも併せて紹介します。

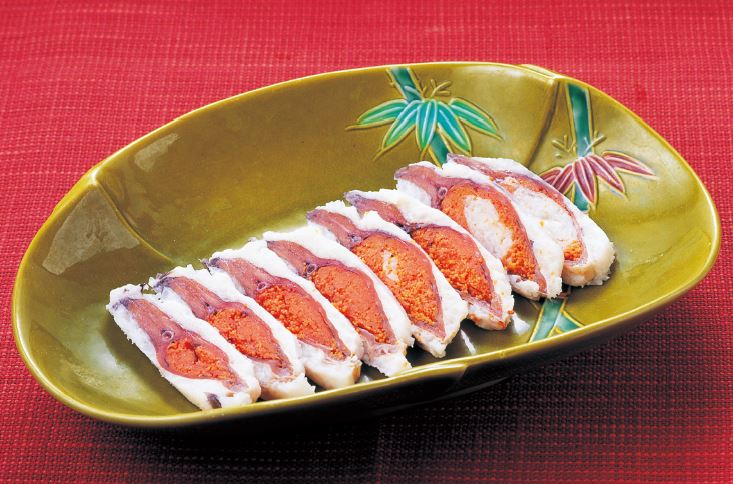

かぶらずし

石川県金沢名産の「かぶらずし」の作り方を紹介します。かぶらずしはかぶにぶりを挟んで麹漬けにしたもので、江戸時代に庶民がブリを隠して食べるための工夫から生まれたとも言われています。冬になるとかぶらずしを漬ける家庭も多く、それぞれの家庭の味があります。またサケやサバなどを使うこともあります。米麹で漬けることで、独特の旨味が出ます。

鮎なれずし

塩漬けにしたアユに、ご飯を詰めて発酵させたなれずし。作り方は地方によって異なります。927年の延喜式に、鮎なれずしの記載があります。

にしんずし

みがきニシン、もしくは塩漬けのニシンと野菜を米麹とともに長時間発酵させたなれずしです。焼いたり、炒めたりしてもおいしいです。

鮒なれずし

滋賀県琵琶湖の湖東と湖北で多く作られている、伝統的ななれずし。フナを長時間塩漬けにして、ご飯とともに本漬けにすることで慣れ、独特の発酵臭が出ます。

■参考資料:「珍味」の料理(旭屋出版)