日本初のインドカレーはどうやって誕生した?「新宿中村屋カリー物語」

昭和初期、日本のカレーというと、小麦粉でとろみをつける英国式が一般的でした。 そんな中、最初から小麦粉を使わない本場インドのカリーを日本で初めて提供したのは「新宿中村屋」。

そこにはどんな背景があり、どんな歴史があったのでしょうか?ここでは中村屋の歴史とともに、当時の食材事情などを踏まえながら「純印度式カリー」の誕生物語をご紹介。

インドからの亡命者

現在の「純印度式カリー」は中村屋の定番。歴史はなんと100年ほど前に遡るのです。創業者の相馬愛蔵・黒光夫妻と一人のインド人との出会いと信頼関係が、 日本に最初のインドカリーをもたらしました。その歴史は、大正時代にまでさかのぼります。

「本場のインドの味を知ってほしいのです。日本で食べられているような安っぽいカレーではなく、鶏肉もバターも米も最上級のもので作る、インド貴族の食する本物のカリーの味を!」

祖国インドへの誇りに満ちたこの男の熱い思いがなかったら、今日の中村屋のカリーは生まれませんでした。

-1024x659.jpg)

中村屋カリーの誕生の鍵を握るラス・ビハリ・ボースは、インド・ベンガル地方の王族階級出身。インドがまだ英国の植民地としてその圧政に苦しんでいた時代、彼はインド人総督に爆弾を投じた主犯となり、インド独立運動の火の手をあげました。が、結果は失敗。英国政府の追求を逃れ、再起のチャンスをうかがいつつ、ボースが日本へ亡命してきたのは、1915年(大正4年)のことです。首には懸賞金がかけられていました。

第一次世界大戦中、日英同盟を結んでいた日本政府は、イギリス政府の要求に従い、ボースに対して国外への退却を命じます。期限は1週間。一方で、日本を出れば即刻殺されるこのアジア解放運動の志士を守ろうという動きもありました。連日の新聞記事を読み、中村屋の相馬夫妻も気をもんで読んでいました。

そこで愛蔵氏は店の洋館を隠れ家とすることを提案し、ボース擁護派のリーダー格、頭山満は「相馬氏なら」と決意。期限があと1日と迫ったその晩、闇にまぎれて、ボースを中村屋へと送り込みます。命を狙われている者をかくまうのは、どれだけ神経をすり減らすことか。ボースは、そんな相馬夫妻に感謝し、「おとうさん」「おかあさん」と慕うようになりました。

と俊子(右)-718x1024.jpg)

ボースはよくカリーを作りました。「おいしいけど、ひどく辛い」と相馬家の子どもたちが感じた初めてのインドの味が、やがて店の名物になろうとは、このときは、まだ誰も考えていませんでした。やがて、頭山満の勧めもあり、英語が堪能な相馬家の長女、俊子と結婚。しかし、残念なことに、結婚生活わずか6年で、妻・俊子は亡くなります。このときボースはすでに日本に帰化していたのでした。

喫茶部のメニューにカリーを

開設当日の記念写真-1024x775.jpg)

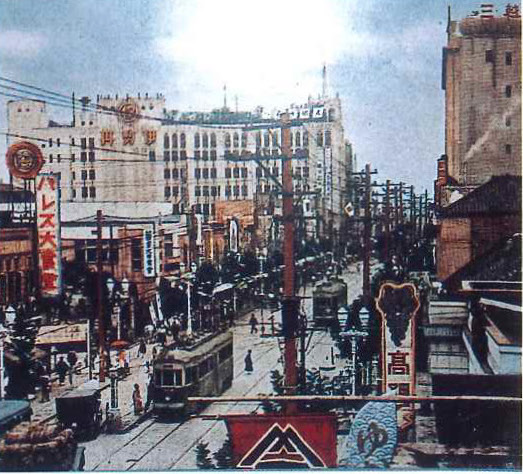

さて、時代が大正から昭和へと移る頃、三越デパートが新宿に進出。これに対抗するため、中村屋でも営業時間を延長し、新商品の開発に努めます。

当時の中村屋はパンと和菓子専門の小売店。新宿の賑やかさを増すにつれ、喫茶部を設けてほしいという声が高まり、喫茶部を開設を決定しました。そこへボースは「喫茶部を開設するなら、インドカリーをメニューに加えてほしい」と提案し、インドカリーを提供することに。

ボースのアドバイスに従い、最上級の骨つき鶏肉、良質のバターと十数種のスパイス、それに 優良な米を揃えるよう努めました。スパイスはインドから取り寄せたもの。

実は米も、はじめはカリーに合うようにとインディカ米を取り寄せてみたものの、これは日本人の口に合いませんでした。そこで、江戸時代の一流料理店が使っていたという白目米の栽培を、カリーライスのために復興させたのです。バターやヨーグルトも、牛を購入して自営の牧場を開き、自前で作ることになりました。

大量の玉ねぎを刻み、バターをたっぷり入れた鍋で絶えずかきまぜながらグツグツと形がなくなるまで炒め、骨のついた鶏肉を入れてまたじっくり炒める方法、スパイスの使い方や管理の仕方、ボースは本物のインドの味を伝えるために必要なことを一つ一つ教えました。ボースが伝えるインドの味を、愛蔵氏が日本人の口に合うように作り上げる。こうした2人の共同作業で、中村屋のカリーはやっと商品として完成します。

飛ぶように売れて

いよいよ昭和2年6月、中村屋の喫茶部の開設と同時に、日本で初めてインド式カリーを公開しました。それまで人々が知っていた小麦粉入りのどろっとしたカリーとは異なり、サラリと上品で、それでいてコクと旨味のある、スパイスの効いたチキンカリーです。

鶏肉は最上の肉を専門店に注文しました。それなのに、ある日、舌の肥えた客の一人に、

「お店のカレーは実においしいが、惜しいことに肉がなっていませんね」

と、指摘されます。鶏屋を呼んで尋ねると、たくさん使うのに地鶏だけでは間に合わず、仕方なく、鶏舎飼いの鶏を混ぜたという返事。人任せに出来ないと思い直した愛蔵氏は、軍鶏の飼育場を設けるに至ります。旨いものを提供するには並大抵の苦心ではいかないということを実感したのでした。

また、店ではルパシカを着て赤いトルコ帽をかぶったウェイターたちの「カリーライス、ワン」と叫んできびきび働く姿が、とても新鮮で好評でした。カリーと同時にボルシチも発売し、今でいう多国籍のエスニックレストラン的な存在に。店の一部を改装したこの喫茶部はインテリアも凝っていて、黒檀の椅子とテーブル、ステンドグラスの窓、壁にはインド風のレリーフが施されていました。大衆食堂ではなく、しゃれたムードの中で食べるカリーに、お客は格別の満足を覚えたことでしょう。

さらにライスカレーではなくカリーライスと呼び、カリーとごはんを別々にした盛りつけも、当時としてはとても珍しいものでした。

伝え継がれるカリーの味とは……

人々に強烈なインパクトを与えた中村屋のインドカリーは、その後も看板メニューとして販売され続けています。時代が変われば人の好みも変わり、素材の事情も変わります。それでも発売当初からの味を継承しながら、人気を保ち続けているという不思議。

素材のあくなき探求、手を抜かない調理とバランス感覚、食べる人へのサービス精神。そうした見えない部分にこそ、伝統が生きているという訳です。

※「新宿中村屋 シェフが教える カリー・スパイス料理」に掲載した内容を再編集しています

資料提供:新宿中村屋

プロフィール

-

古き良きレトログルメをひたすら紹介。懐かしさを感じる人でも、昔を知らない人でも純粋に楽しんでもらえたら嬉しいです!

記事一覧はこちら

最新の記事

記事2022.06.021980年代の静岡の遊び心溢れる喫茶店メニューを見てみよう!

記事2022.06.021980年代の静岡の遊び心溢れる喫茶店メニューを見てみよう! 記事2022.06.011980年代の神戸の喫茶店にあるデザートメニューはハイセンスで斬新!

記事2022.06.011980年代の神戸の喫茶店にあるデザートメニューはハイセンスで斬新! 記事2022.04.281980年代の金沢の洗練された喫茶店メニューを覗いてみよう!「喫茶&スナック1983年8月号」

記事2022.04.281980年代の金沢の洗練された喫茶店メニューを覗いてみよう!「喫茶&スナック1983年8月号」 記事2022.03.151980年代の喫茶店のライスメニューはレトロだけど魅力的!「喫茶&スナック1983年11月号」

記事2022.03.151980年代の喫茶店のライスメニューはレトロだけど魅力的!「喫茶&スナック1983年11月号」